【研究所ブログ第70回】フュージョン教育研究会第1回WS開催

生成AIをパートナーとする授業~問いが問いを生み出す

9月25日(木)、アルカディア市ヶ谷私学会館で、今年発足したフュージョン教育研究会の第1回目のWS(ワークショップ)が開催されました。冒頭挨拶で平方邦行所長は、<夏休み明けのご多忙の中、ご参加いただきありがとうございます。東京私学が前進できるのは、皆様のような先生方のご尽力のおかげです。近年、「Less is More(より少なく、しかしより豊かに)」という考え方が教育や社会課題の解決において注目されています。次期学習指導要領の方向性も同様です。フュージョン教育研究会では、この理念の教育現場での実現方法を探っています。先日、文科省が示した論点整理には「深い学び」「多様性の包摂」「実現可能性」の三つがあり、これらを融合的に捉えることが求められています。生成AIの活用により、教科横断的な学びの可能性も広がっており、今回はその実践例をワークショップで共有します。研究会は2027年までの3年間活動し、まず授業から「Less is More」を始めていきます。(要旨)>と語りました。

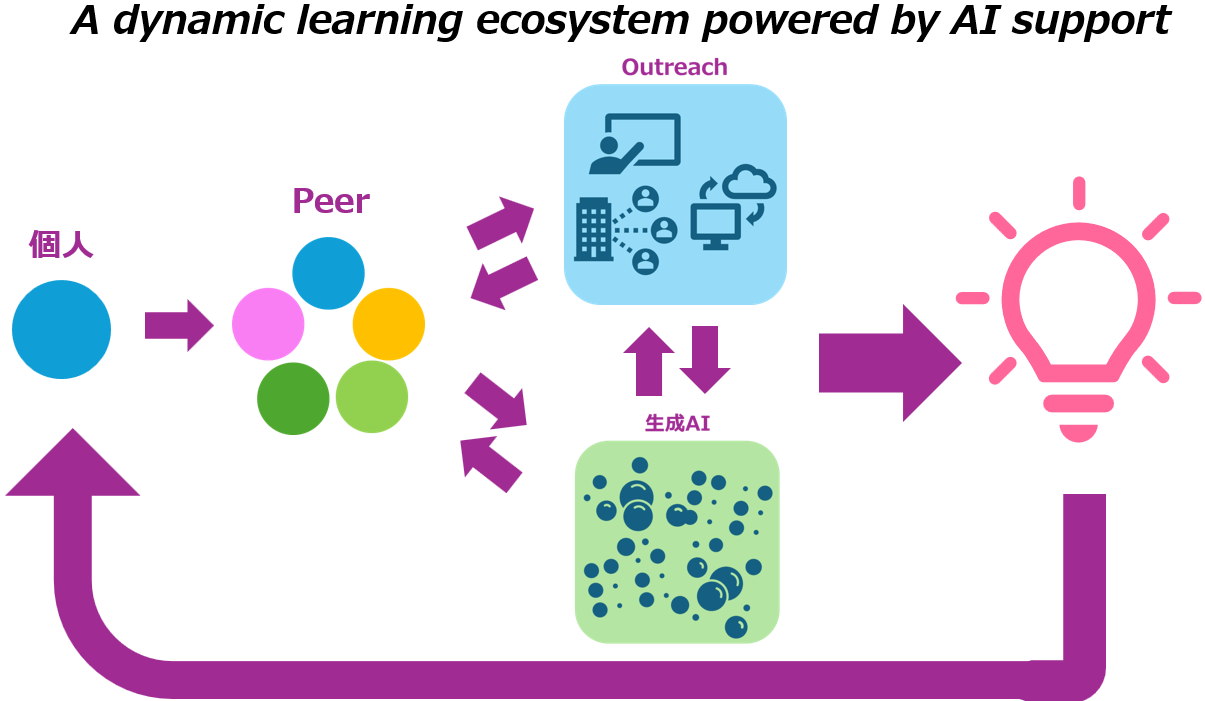

オープニングでは、田中歩先生(工学院大学附属)からフュージョン教育研究会の授業実践のフレームについてまず説明がありました。様々なAIがある中で、生成AIを活用するのですが、その生成AIでさえも種類がたくさんあり、画像作成や音声作成、動画作成、翻訳作成など得意な生成AIもあります。今回は一般的な万能ツールであるChatGPTやCopilot、Geminiなどの生成AIを無料の状態でどこまで活用できるか実験していますと前提を語りました。

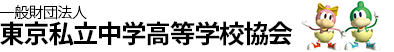

そのうえで、図にあるような授業のステージを委員の先生方と共有し、あくまで生徒がまず自分で考え、それをPeer(仲間)と語り合い、そのうえで、教師や生成AIと語り合うことによって、自ら問いを生み出したり気づいたりする体験をしていく授業の実践研究をしているという説明がなされました。

そのあと、山口貴史先生(駒沢学園女子)から、高1で実施した「集合論」を活用した異文化理解を深める授業実践のWSが行われました。中学生や高校生がシンガポールなどの海外研修を行っていることと絡めたとのことです。たとえば、生徒がそれぞれ選んだ3つの国の文化や宗教などの違いや共通点をベン図にしていきます。それを参加した先生方も生徒になったつもりでプロンプトをいれてどんな図になるか確かめ、グループで情報共有をしました。

実際の授業では、生徒自身が自ら考え、Peerと議論した後にプロンプトで確かめ、自分とは違う見方に気づいたりするわけですが、今回はプロンプトに書き込むところから始めていました。そのあと、幾つか授業で投げられた問いをプロンプトにいれて生成AIの反応を共有していきました。

参加された先生方は、それぞれ普段使っている生成AIが違っていたこともあり、各生成AIの反応が違っていることがわかったり、Copilotの機能にChatGPT5など選択できる機能があることに改めて気づいたり、情報共有は盛り上げっていました。最終的に生徒自身の気づきをさらに「メタ認知するプロンプト」を書き込むことで、生徒が暗黙の裡にもっていた「コンセプトレンズ」を見出し言語化するという流れになっていました。

2つ目の田中歩先生のWSは、普段ご自身が中学で行っているIBL(Inquiry based Learning)の授業を、30分間に圧縮して、参加された先生方にやはり中学生になったつもりで行いました。好奇心駆動型の探究授業ですから、身近な例から世界につながるストーリーが展開していきます。教師が設定した問いがストーリーになっているのですが、その問いを生徒が考える際に自ら問いを生み出していく教師と生徒の問いの対話が探究の広がりや深まりを作っていくというDE-SIGNになっていました。

教師が問いを投げるとき、小さなコンセプトレンズをセットするという表現で投げかけていました。最終的には、「限られた資源の公平な配分はいかに」という大きなコンセプトレンズに到達し、それを活用して、自分なら何ができるのか?という活動駆動型の問いで世界に結びつく自分をイメージするところまで展開されていきました。

教師の小さなコンセプトレンズを通して自分の考えを見出し、さらに自分で深め、そのうえでPeerと語り合い、さらに生成AIにプロンプトを投げかけることによって、自分の世界を広め深めていくというIBLのWSを共有しました。

3つめのWSは、全体の振り返りでした。本橋真紀子先生(聖学院)のファシリテートのもと行われました。先生方が200字から400字程度でリフレクションを言語化し、それを「トゥールミンモデル」で分析し、自分のものの見方や考え方をメタ的に認知する実感を抱くWSでした。また、山口先生の対話空間設定型インストラクション授業と田中先生のブリコラージュ型授業の違いと共通点について比較し、授業における生徒の考える「余白」の作り方にはいろいろな方法があることも明快に語られました。

クロージングでは、田中歩先生は、山口先生の「集合論」、ご自身の「限られた資源の公平な配分」、本橋先生の「トゥールミン(哲学者)」などの偉人が熟慮した事柄や偉人そのものを呼び出すことの創意工夫が生成AIをパートナーとすることの肝であることを振り返りました。授業では教師のみならず大学の先生や外部の講師をアウトリーチとすることがあります。生成AIも誰を召喚させるかで同じようなアウトリーチ機能としてのパートナーとなるかもしれないので、今後も先生方と実践研究をしていきましょうと呼びかけてWSを終えました。

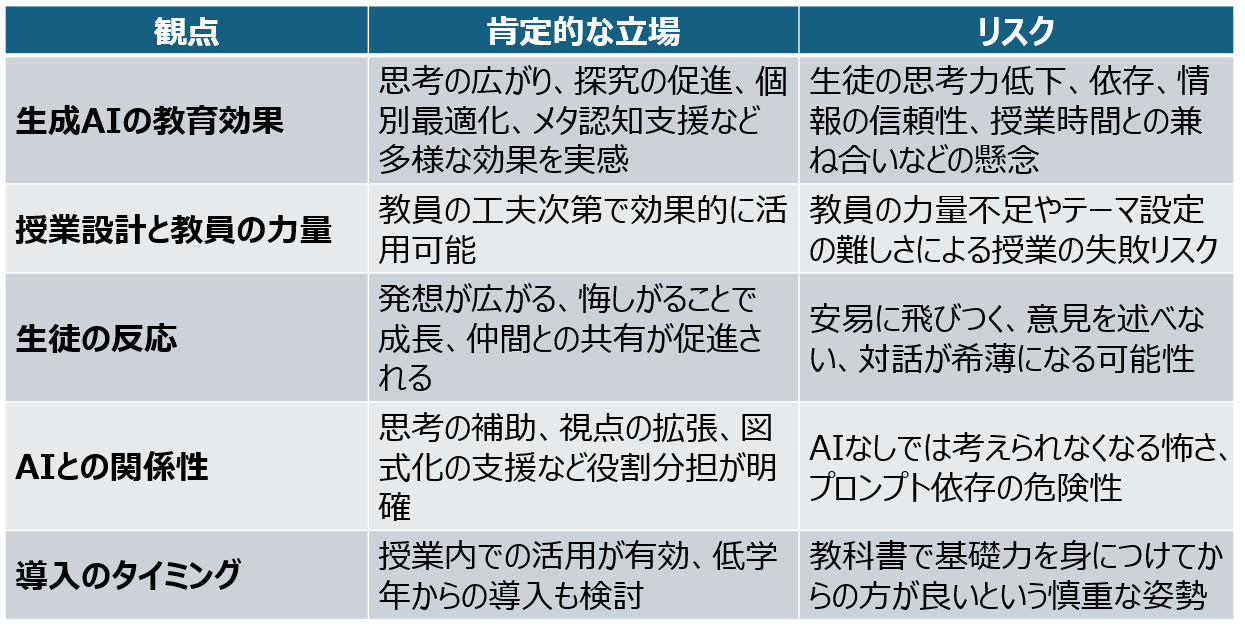

参加された先生方のアンケートを生成AI(Copilot)でまとめました。リスクを認識しながらもポジティブな方向性を見出す意志が感じられます。