【研究所ブログ第56回】足立学園 教務運営部会の研修で行ったTPを学内でも実施②

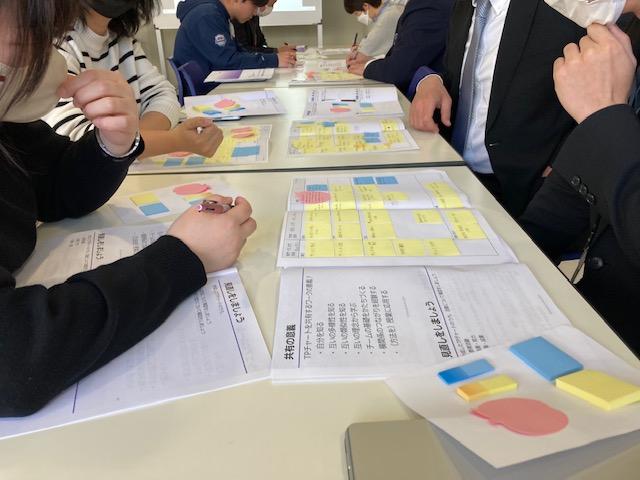

足立学園で行われた栗田佳代子教授(東京大学 大学総合教育研究副センター長)による教員研修では、1回目はTP(ティーチング・ポートフォリオ)の作成をしました。そして2回目は、そのTPをグループでそれぞれ発表して共有していきながら、授業改善のヒントを見出す研修を行いました。1回目までは、教務運営部会の研修で行ったプログラムとほぼ同じですが、2回目からは足立学園のために発展的に設計されています。

しかも、すぐにグループワークによってTPを共有するのではなく、いくつか情報を共有するところから始めていました。

➊科学技術イノベーションが進んでいる教育の今の状況の確認

➋リフレクションについての理論の確認

❸アクティブラーニング・モチベーション理論についての確認

TP作成は、まずは教師1人ひとりの教育活動の改善と自分が生み出した成果の自己評価です。しかし、今回は足立学園という学校組織と教師の関係性を豊かにする目的もあります。教師の価値観や考え方と学校組織の理念との関係性が同調圧力的ではなく親和性のある相乗効果を生み出すための研修でもあったのだと推察します。

学校組織としては、外部環境の変化に対応する必要がありますが、内部の教育活動もそれに結びつく必要があります。その結び方を柔軟かつ強くするにはいかにしたら可能か?

おそらく、それを可能にするのが、リフレクションであり、モチベーションの生成であるということだったのだと推察します。

TPの中にどんな効果的なリフレクションを盛り込み、どんなモチベーションを生成する仕掛けを組み込むのか。そのヒントを学問的な理論の成果をもとに考えるきっかけ作りから始まったのでしょう。

これによって、教師1人ひとりの教育活動が、同僚と改善方法がシンクロしはじめ、モチベーションが全体の勢いやエネルギーとなっていくのでしょう。

今回の研修を通して、「社会の変化-学校組織の柔軟な対応―教師1人ひとりの教育活動の連携―教師と生徒の協働的成長などの好循環」が生まれる学校がイメージできます。

井上校長は、「うちの探究という教育活動は自然とこのような循環を生み出してきたのだと思いますが、この循環をさらに好循環にしていき、それを支えるために改善し続ける志の組織を、きちんと見える化しておくことが次世代に引き継ぐ組織のありかたなのです。栗田先生の教育活動改善の可視化研修は、足立学園にとって重要な機会です」と。