【研究所ブログ第25回】全国の夏の初任者研修

令和6年6月4日(火)から、全国の夏の初任者研修が始まっています。この全国の夏の初任者研修は、一般財団法人日本私学教育研究所(「日私教研」)が取りまとめている13の「私立学校初任者研修地区運営委員」がそれぞれ実施しています。

この全国の私立学校初任者研修のファイナルは8月20日から2泊3日「関東地区東京」で実施されます。東京私学教育研究所(「東私教研」)が実施するのは、この研修です。6月から8月にかけて各地区が独自で初任者研修を実施するのですが、各地域が独自で実施する内容と全国で共通している内容の両方がプログラムとしてデザインされています。(注:東京私学教育研究所(東私教研)が実施する初任者研修は「日本私学教育研究所参加費助成事業」の助成対象となりません)

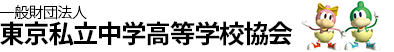

初任者研修で私立学校の教師としてまずは「建学の精神」を大切にし、授業をはじめあらゆる教育活動に浸透させていくということは基礎中の基礎です。初任者に限らず、私立学校の教師はすべてそのことを胸に秘めています。

【図1 私立学校の教育活動概要と外部環境】

初任者研修では、それをどのように具現化していくのか、具現化しようとしてもなかなかできないという悩みを共有し、身につけられるスキルは研修中にトレーニングし、3年ぐらい現場で磨きあげていくスキルについては、それを身につける過程のイメージをもってもらうことが初任者研修のプログラムの一つでもあります。

また、私立学校が置かれている外部環境についても視野を広げておく研修も行います。探究の時間などで扱うリサーチクエスチョンなどは、その外部環境で発生している社会課題を自分事として取り組んでいます。遠くの国などで起きている世界の問題は、実は毎日の私たちの生活にも影響を与えていますが、そのことに気づくリサーチをする過程はそう簡単ではありません。

したがって、教務の現場においても、このような外部環境における問題をとらえておく必要があるのです。そして、それが生徒募集やキャリア教育にも影響があることを認識するプログラムも用意されている地区も多いでしょう。

地区によっては、初任者の教師がいずれかかわる私立学校の教育全般についてレクチャーするプログラムが設定されているところもあります。

東私教研では、建学の精神と教師それぞれのマインドの化学反応を生み出す対話のプログラムが軸になっています。建学の精神は各学校によって違います。教師のマインドもみな違います。対話を通して、そのことが言語化や見える化することにより多様な気づきが生まれてきます。

何より自分の学校以外にお互いを励まし合うコミュニティシップがあるということを知ることはとても大切です。多くの困難は、同僚および外部の仲間との対話によって突破口を見出せるということは、たくさんの私学人は経験済みです。そのことを共有することも今回の研修の大切な目的です。

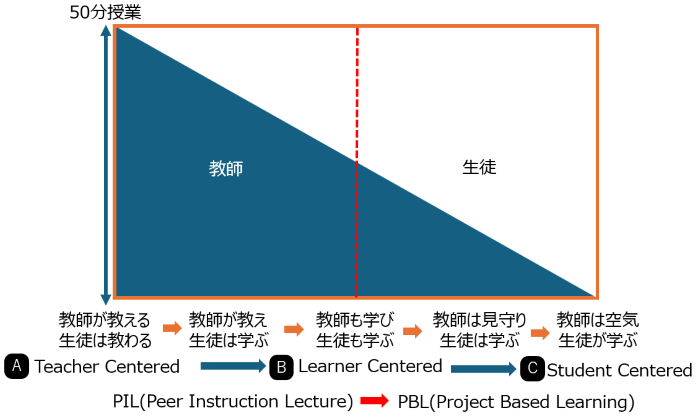

【図2 授業の中で教師中心主義と生徒中心主義のグラデーションを工夫するアイデア図】

それから、初任者研修では、多様な教育活動を行っていくときに必ずぶつかる課題を解決する一つのアイデアを私立学校の教師のベーシックスキルとして提示します。ぶつかる課題は、たとえば、

教師中心主義なのか生徒中心主義なのか?

教科の授業と探究はつながりがあるのかないのか?

教科横断は果たしてできるのか?

要素還元主義なのか社会構成主義でいくのか?

系統的な学びか経験的な学びか?

この問題は、何も新学習指導要領によって発生したわけではありません。1958年から改訂が始まった学習指導要領は現行指導要領まで8回変遷していますが、まるで振り子のようにその両極を行き来していました。しかし、実は100年以上前から、近代教育が広まるときにすでに同じ問いが存在していたのです。

変遷はしてきましたが、基本的な教科のカリキュラムは、100年以上前にドイツで生まれたヘルバルト主義の教育だといわれています。これに対しデューイは最初与していましたが、やがて袂を分かち、今「PBL」と呼ばれている経験主義的な学びの基礎付けをしました。大正自由教育に影響を与えて、「主体的対話的で深い学び」や「探究」として、今再び新しい形で花開いているのは、周知の事実です。

だからといって、今の教育が全面的にデューイ主義なのではありません。むしろ、その両極の間を目の前の生徒の成長の状況に応じてバランスをグラデーションのように柔軟に個別最適化する動きになっています。

この平衡感覚を、研究所では図2のように、「教師中心主義と生徒中心主義のグラデーションを工夫するアイデア図」として示しています。この図は、生徒に応じて授業の展開を柔軟に変容していくことを表しています。そしてそのキーストーンになるのが、PIL(Peer Instruction Lecture)であるとしています。

ハーバード大学の物理学のマズール教授のPIという手法を発展させた考え方です。PI自体は京都大学の教育学部でフリップクラスやアクティブラーニングなどが研究されたときに、発表された手法の1つです。

このPILについては、初任者研修が終わったあとで報告します。